কিছু কথা

জীবনধারণের প্রয়োজনে মানুষের নানা বৃত্তির মধ্যে পশুশিকারের মতো না হলেও পশুপালন বৃত্তিও প্রাচীনত্বের দাবিদার। সময়ের পট-পরিবর্তনে পশুপালন কিংবা পশুচারণ বৃত্তি ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে উৎপাদন যেখানে যন্ত্র-নির্ভর, সেখানে মানুষের শ্রম-নির্ভর এই বৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই সমস্যাদীর্ণ। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই বৃত্তি কিংবা বৃত্তিধারী এই গোষ্ঠী সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। উপন্যাস সাহিত্য যেহেতু সমাজ-বাস্তবতাকে ধারণ করতে চায়, সেহেতু এই বৃত্তি-নির্ভর গোষ্ঠীর মানুষের কথাও উপন্যাসে স্থান পেয়ে যায়। বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে বিংশ শতকের শেষ দুই দশকের গ্রামকেন্দ্রিক উপন্যাসের পর্যালোচনায় কতিপয় উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে পশুপালন তথা পশুপালক গোষ্ঠীর জীবনচর্যা উঠে এসেছে।

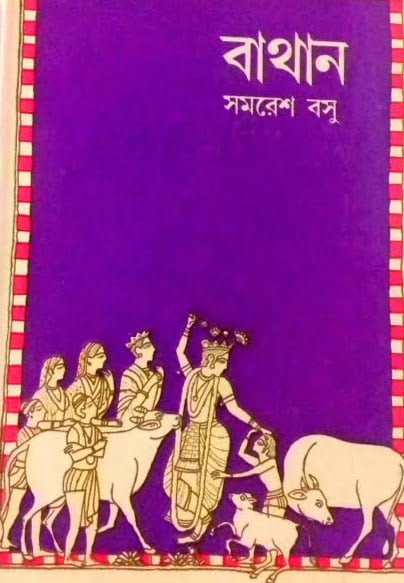

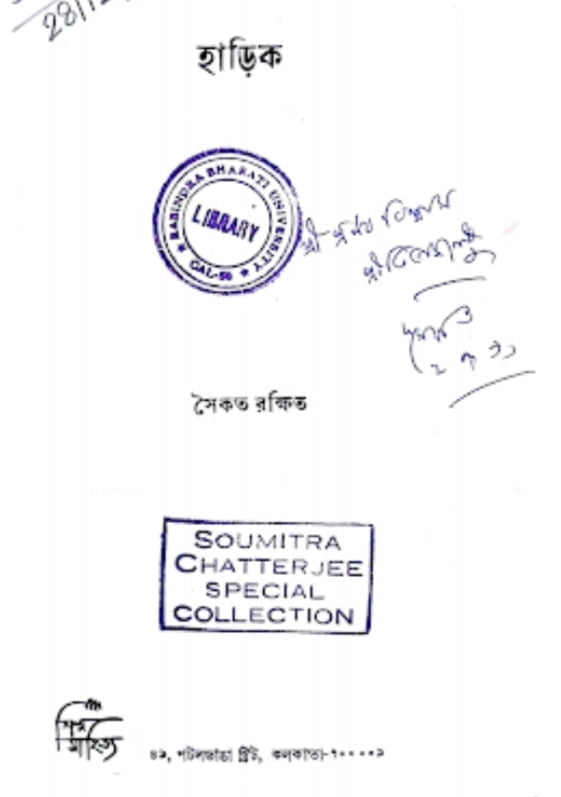

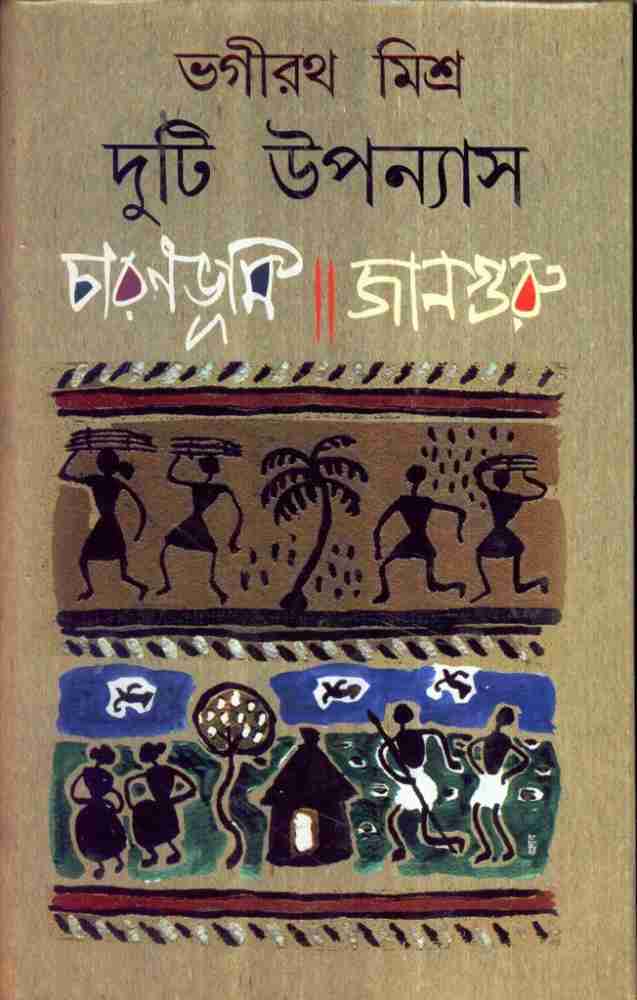

বিশ শতকের সাতের দশক পরবর্তী সময়ে নিম্ন-প্রান্তিক গোষ্ঠীর যে বয়ান বাংলা উপন্যাসে গৃহীত হচ্ছিল, তার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায় গোঠ-জীবন কেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভিন্ন লেখকের তিনটি উপন্যাসের নামোল্লেখ করা যায়, যেগুলি এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে—সমরেশ বসুর ‘বাথান’ (১৯৮৪), সৈকত রক্ষিতের ‘হাড়িক’ (১৯৯০) এবং ভগীরথ মিশ্রের ‘চারণভূমি’ (১৯৯৪)। সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে উপন্যাসগুলির পর্যালোচনায় দেখা যাবে পশুপালন বা পশুচারক গোষ্ঠীর মানুষের জীবিকাগত সমস্যা ও সংকট; জীবিকার তাগিদে তাদের নিত্য সংগ্রাম।

গোঠ-জীবনের বারোমাস্যা : ৩টি বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার সূচনা অনেক পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল—বিশ শতকের তিরিশ-চল্লিশের দশকেই। পরবর্তী সময়ে প্রান্তিক মানুষের সমস্যা-সংকট যখন আখ্যানের কেন্দ্রীয় ভর হিসেবে নিহিত হলো, তখন রচিত হলো নিম্নবর্গের আখ্যান। বাংলা কথাসাহিত্যে এই জাতীয় রচনার সূত্রপাত অবশ্যই স্বাধীনতার পর, বলা চলে সাতের দশকে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর নানা সংগ্রাম-মুখর কাহিনি স্থান পেতে শুরু করলো বাংলা গল্প-উপন্যাসে। সমসাময়িক ঔপন্যাসিকরা, যাঁরা বয়সে তরুণ, তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিশেষ পথ বেছে নিলেন। বাংলা সাহিত্যের সেইসব লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখককুল যেন অন্তরের তাগিদে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আখ্যানে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। ভগীরথ মিশ্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই সহ বহু তরুণ লেখক এঁদের মধ্যে রয়েছেন। এঁরা প্রায় অনেকেই হয় গ্রামজীবন থেকে উঠে এসেছেন, নয়তো চাকরিসূত্রে গ্রামজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন গভীরভাবে।

গ্রামজীবন নিবিড়ভাবে উঠে আসে ভগীরথ মিশ্রদের মতো বহু লেখকদের আখ্যানে, যাঁরা গ্রামজীবন প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকেই। প্রন্তেবাসী মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা প্রায়শই বিশেষ জীবিকা-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীর কথা বলেছেন। বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যখন গ্রামবাংলার সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত করছিল, সেই সময়টাকে আখ্যানে রূপ দিচ্ছিলেন এইসব ঔপন্যাসিকরা। সাতের দশক পরবর্তী সময়ে বামপন্থী রাজনীতির একচ্ছত্র আধিপত্য, অন্তেবাসী শ্রেণির রাজনৈতিক চেতনা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, কৃষিব্যবস্থায় পট-পরিবর্তন, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং সর্বোপরি বিশ্বায়নের বিস্ফোরণ গ্রামজীবনে বিরাট পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। সেই পরিবর্তমান গ্রামসমাজে জীবিকার তাগিদের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সংগ্রাম বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

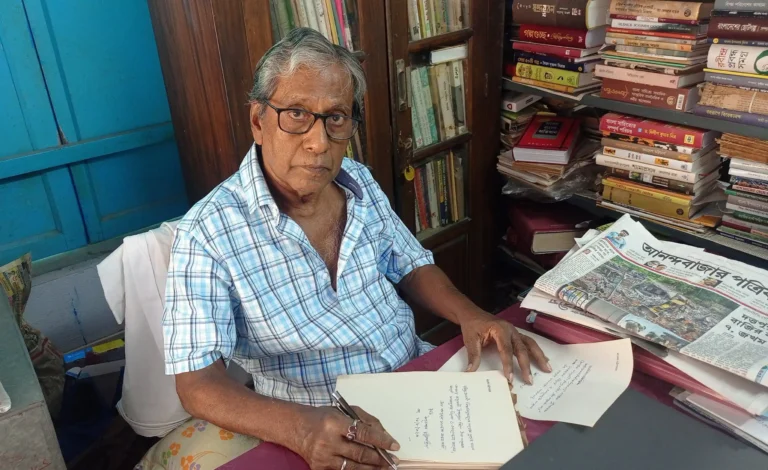

বাংলা উপন্যাসের পথ-পরিক্রমায় পশুপালক কিংবা পশুচারক গোষ্ঠীর নিবিড় কথন নেই বললেই চলে। নিম্নবিত্ত গোঠজীবন-কেন্দ্রিক মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা-সংকটের নানা দিক উঠে এসেছে এমন তিনটি উপন্যাস নির্বাচন করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া গেল। উপন্যাসগুলি বিংশ শতকের অন্তিম দুই দশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে বরিষ্ঠ সমরেশ বসু (১৯২৪ – ১৯৮৮ খ্রি.) প্রান্তিক মানুষের কথা তাঁর অনেক লেখাতেই বলেছেন; অন্য দু’জন হলেন ভগীরথ মিশ্র (জন্ম: ১৯৪৭ খ্রি.) এবং সৈকত রক্ষিত (জন্ম: ১৯৫৪ খ্রি.)। আলোচিতব্য তিনটি উপন্যাস—‘বাথান’ (১৯৮৫), ‘হাড়িক’ (১৯৯০) এবং ‘চারণভূমি’ (১৯৯৪)।

১

অঞ্চলকেন্দ্রিক জীবনবৃত্তে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রতিভাসিত হয়েছে সমরেশ বসু’র ‘বাথান’ (১৯৮৫) উপন্যাসে। নিম্নজীবী-শ্রমজীবী জীবনবৃত্তের ধারায় সমরেশ বসুর বেশ কয়েকটি উপন্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন—‘উত্তরঙ্গ’, ‘বি.টি. রোডের ধারে’, ‘গঙ্গা’, ‘জগদ্দল’, ‘টানাপোড়েন’ প্রভৃতি। আলোচ্য ‘বাথান’ উপন্যাস সেই ধারারই অন্যতম একটি সংযোজন। ‘টানাপোড়েন’ উপন্যাসে যেমন তাঁতী সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে, এই উপন্যাসে তেমন গোপ সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায়, সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবন-জীবিকার নানা কথন; বিশেষ জীবিকা-সূত্রে গ্রথিত একটি সম্প্রদায়ের আঁতের কথা।

একটি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনধারার নানাদিক উন্মোচনে লেখককে সেই জীবনধারা সম্বন্ধে আগ্রহী হতে হয়, প্রয়োজন পড়ে অনুসন্ধানের। লেখক তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ নানা উপাদানে মনন ও বোধের সমন্বয়ে নির্মাণ করেন নানা আখ্যান। ‘বাথান’ উপন্যাস লেখার আগেও সমরেশ বসু গোপ সম্প্রদায়ের নানা খুঁটি-নাটি দিক জেনেছেন। এবিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, “ ‘বাথান’ লেখার অনেক আগে সোমনাথ ভট্টাচার্য বলে একজন লেখক আমাকে এই ব্যাপারে আকৃষ্ট করে, বলে, ‘সমরেশদা আপনি দেখেছেন এদের?’ ওর সঙ্গেই আমি একবার মদনপুর যাই। একটা বাথান আসে ওখানে।”1 গোপ-জাতির বাথান-সংশ্লিষ্ট জীবন এবং তাদের জীবন-জীবিকার বিচিত্র পরিসর এই উপন্যাসে উঠে এসেছে।

গঙ্গা নদীর তীরস্থ দুই জেলা—নদিয়া ও বর্ধমানের বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে, পশ্চিমে নিমদহ থেকে পূর্বে রূপদহের রূপাই বিলে ‘গো-ধন’ নিয়ে গোপদের বাথানযাত্রা চলে। দিসারার গদাধর এবং তার নাতি যদু—এই দুই প্রজন্মের কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে এর আখ্যান। গোপ-পুরুষদের সংসার দু নিয়ে—বাথান ও স্ত্রী-সন্তানসহ বাস্তুভিটে। মাঠে-ঘাটে-পথে বাথান নিয়ে গোপজাতি জীবন অতিবাহিত করে দেয়—

‘ফি বছরে বোশেখ থেকে আষাঢ়। আবার শালি জমির আমন উঠে যাবার পরে, ছিটানে খেসারির ডগা খাইয়ে, মাঘে যাত্রা। মাঘেই ফেরা। নয় তো ফাল্গুনের মাঝামাঝি। তার মাঝখানে গো দ্বিতীয়ার পরে, কার্তিক অগ্রহায়ণে কোনো কোনো বছরে যাত্রা। বাথানের এই হল সময়। আর বন্যা হলে তো কথাই নেই। প্রাণীদের নিয়ে বাথান তখন উঁচু ভূমির সন্ধানে ভেসে চলে।’2

অর্থাৎ বছরে ছয়-সাত মাসই গো-ধন নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়। এ এক আশ্চর্য জীবন তাদের। উন্মুক্ত আকাশের নিচে তাদের রাত্রিযাপন, তাই সঙ্গে নিয়ে যায় যাবতীয় পোশাক, বাসনপত্র, কয়েকদিনের খাবার মতো চাল-ডাল-তেল-নুন। জমি থেকে ফসল ওঠার আগে কিংবা ফসল ওঠার পরে বাথান নেমে পড়ে মাঠে। রাতে যে জমি-মালিকের ক্ষেতে বাথান ড্যারা বাঁধে, তারা দিয়ে যায় কয়েকদিনের খাওয়ার মতো চাল-ডাল। এই নিয়মেই গোপদের বাথান চলে-ফেরে।

বাথান নিয়ে মাঠ-চড়ানো ছাড়াও রয়েছে সকাল-সন্ধ্যায় দুধ দোহনের কাজ, সেই দুধ পার্শ্বস্থ কোনো হাটে বিক্রি করতে যাওয়া, অসুস্থ গোরু-মহিষের ওষুধ খাওয়ানো, রাত-পাহারা দেওয়া প্রভ্রতি। তবে বাথান নিয়ে মাঠে নামলে বাথানওয়ালাদের সতর্ক নজর রাখতে হয় প্রাণীদের উপর। কারণ কোনো চাষির জমির ফসল নষ্ট করলে কিংবা গাদা দেওয়া খড় খেয়ে নিলে দুপক্ষের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ, ক্ষতিপূরণ দিতে হয়; এমনকি উভয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব হলেও।

বন্যার সময় বাথান নিয়ে তারা চলে যায় কোনো উচ্চভূমির দিকে। বান-বন্যায় গোপদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রাণীদের বাঁচাতে ঘর-সংসার ছেড়ে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে বেরিয়ে পড়তে হয় বাথান নিয়ে কোনো উঁচু স্থানের দিকে। তাদের জীবন নির্বিঘ্ন নয়, কিন্তু এই জীবনকেই তারা মেনে নিয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বাথানে মড়ক লাগা। বাথানে মড়ক লাগলে অনেক পশু মারা যায়, এ ক্ষতি তাদের কাছে যৎসামান্য নয়। গো-ধন সেবাই তাদের পরম ধর্ম—এমনই মনে করে গদাধর ঘোষ। তাই গো-জীবদের ভাগাভাগিতে তার মন কেঁদে ওঠে।

বিভিন্ন উপায়ে গোপ সম্প্রদায়ের সংসার নির্বাহ হয়—গোরুর দুধ বেচে, ভেড়া বিক্রি করে কিংবা দুটো-চারটে বলদ কোনো চাষির কাছে দিয়ে। তবে অর্থ নয়, শস্যের বিনিময়ে এরা বলদ দিয়ে থাকে কোনো চাষিকে। কিন্তু সময় যখন বদলায় তখন গোপ-জীবনেও তার পদচিহ্ন রেখে যায়। সময়ের সঙ্গে পাল্টাচ্ছে গোপ-জীবন। গদাধরের কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল প্রথাগত শিক্ষা লাভ করে বাথান-যাত্রা থেকে বিমুখী হয়ে ময়রার দোকান খুলতে চেয়েছে। দুধ থেকে ছানা তৈরি গোপদের কাছে ঘৃণ্য হলেও গোপালের কথা শুনতে বাধ্য হয় গদাধর। ক্রমে যৌথ-পরিবারে ভাঙন দেখা যায়। গো-জীবদের ভাগাভাগি না হলেও গদাধর জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। গোপ-সম্প্রদায়ের এই ভাঙন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তত্ত্বকে সমর্থন করে।

দিসারার গোপ-সম্প্রদায়ের মতো অন্যান্য দিকে যেসব গোপেরা ছড়িয়ে আছে তাদের বাথান তেমন নেই বললেই চলে। অনেকেই পূর্বপুরুষের বৃত্তি ত্যাগ করে চাষবাস শুরু করেছে। দুধের প্রয়োজনে হয়তো কয়েকটি গোরু তারা পালন করে। যদিও যদুদের মতো তাদের জীবন অনিশ্চিতভাবে বাথান নিয়ে ঘুরে বেড়ানো নয়। অনেকেই সময়ের প্রয়োজনে স্থিত হতে চেয়েছে, নির্বিঘ্ন জীবন চেয়েছে। শ্রীবাসের ছোটোভাই গোপালের সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

ক্রমে গোপ সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থানের বিভিন্ন স্তর গড়ে উঠেছে। পূর্বে গো-ধন বিচার করেই এই সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা বিচার্য হত। কিন্তু সময়ের পট পরিবর্তনে বাথান-চারী গোপদের আর্থিক অবস্থা যাইহোক তাদের ঘরে বিয়ের সম্বন্ধ করতেও অনেক গোপ-চাষি দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অক্রূর ঘোষ তার বোনের সঙ্গে গদাধর ঘোষের বিবাহ দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মহাদেব ঘোষ তার মেয়ে উমার বিয়ে দিতে চায় না গদাধরের নাতি যদুর সঙ্গে।

নিমদহের মহাদেব ঘোষ সচ্ছল চাষি, গো-ধনের উপর নির্ভরশীল নয়। দেখা গেল চাষের মাপকাঠিতে সামাজিক অবস্থানের বিচার হয়। একারণে উমির সঙ্গে যদুর বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই উমির “বাবা খুড়ো দাদারা সবাই এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিল। চাষবাস নেই, বছরে ছ সাত মাস বাথান নিয়ে ঘোরে। দুধ বেচে খায়। যতো গোধনই থাকুক, পথে ঘোরা গোপদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না।”3 তাই সাইকেল যৌতুক দিয়ে উমির বিয়ে হয়েছিল বেলগাছি গ্রামের কেষ্টপদ’র সঙ্গে; সে শিক্ষিত, তার বাড়িতে চাষ-বাস রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে গোপ জাতিদের মধ্যে ক্রমশ বৃত্তিগত পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল এবং বংশগত বৃত্তি অবহেলিত হওয়ার পথ সুগম হচ্ছিল। এর অন্তর্নিহিত কারণ বেশ স্পষ্ট। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃতি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, শহর-নগরের সংস্কৃতির আগ্রাসন, ভ্রাম্যমাণ জীবন থেকে অব্যাহতি গোপ সম্প্রদায়ের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। দাঁইহাটে গোপাল মিস্টির দোকান করেছে, তার অবস্থা দাদাদের থেকে সচ্ছল। অথচ আজন্মলালিত সংস্কার থেকে গদাধরসহ শ্রীবাসেরা মনে করে এই ধরণের কাজ গর্হিত। গোরুর দুধ থেকে ছানা করলে দুধের কষ্ট হয়—এজাতীয় সংস্কার তাদের এমন আর্থিক অবস্থার জন্য যে দায়ী নয়, তা বলা যাবে না। তবে সময়ের সঙ্গে বাথান-চারী গোপরাও অন্য গোপ-চাষিদের মতো স্থিত হবে তা বলাই বাহুল্য।

২

সৈকত রক্ষিতের (জন্ম: ১৯৫৪ খ্রি.) ‘হাড়িক’ (উচ্চারণ ‘হাড়িক্’) উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ। শিল্পসাহিত্য প্রকাশনী থেকে ১৯৯০ সালে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা পুরুলিয়ার মানবাজারের অদূরে বারো-তেরো ঘর শুয়োর-পালকদের জীবন-চর্যা তথা জীবিকা-কথা এই উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। এই উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস-ভাবনা বিষয়ে সমালোচক অধ্যাপক অলোক চক্রবর্তীর বক্তব্য এখানে উল্লেখ্য,

‘উপন্যাসে তিনি [সৈকত রক্ষিত] ফুটিয়ে তুলতে চান গোষ্ঠীজীবন। ব্যক্তির কথা আসে, তার সুখ-দুঃখের রোজনামচা থাকে, কিন্তু কোনও-না-কোনও ভাবে সে প্রতিনিধিত্ব করে গোষ্ঠীর। তবে গোষ্ঠীর যে জীবন-সমাচার তাঁর উপন্যাসে, তা একদিক দিয়ে জীবিকা-সমাচার। কারণ জীবিকা ছাড়া তাদের জীবনের অন্য কোনও পরিচয় দেওয়া যে অসম্ভব।’4

জনা পঞ্চাশেক হাড়ি, যাদের মধ্যে ভোটার মাত্র বত্রিশ জন—সহিসদের এই ক্ষুদ্র লোকালয় ‘হাড়িপাড়া’ নামে পরিচিত। হাড়িরা সমাজে অন্ত্যজ, অচ্ছ্যুৎ। তাদের বসবাসের স্থানও লোকালয় থেকে দূরে ‘এমন এক জায়গায়, যা প্রকৃতই মানুষের বসবাসের অযোগ্য। যেখানে গোচারণ ভূমি আছে, ক্ষেত আছে, জলা জমি আছে… আছে গো-ভাগাড়, আস্তাকুড়……’। প্রদীপের আলোর নিচে যেমন অন্ধকার থাকে তেমনি বিদ্যুৎ-ঝলমল, ঝাঁ চকচকে মানবাজারের বিপরীতে সামান্য দূরেই হাড়িপাড়া; যেখানে সন্ধ্যের পর আলো জ্বলে না, হাড়িদের যে শিশু স্কুলে যায় তাকে দিনের আলোতেই পড়ে নিতে হয়, আসা-যাওয়ার পথ খাল-খাবলা-কাঁকরে জীর্ণ। ‘বাবুদের সমাজ’ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন। এ প্রসঙ্গে চর্যাপদে কাহ্নপাদের ১০ নং গীতটি স্মরণীয়—

নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।

ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।।’5

অতীতে হাড়িরা রাজার আস্তাবলে সহিসের কাজ করতো—ঘোড়ার সেবা করা, ঘোড়াকে খাওয়ানো, স্নান করানো, গা-মালিশ করা ইত্যাদি। সময়ের পট পরিবর্তনে রাজার অস্তিত্ব মুছে গেছে, তাই সহিসরা আজ হয়েছে শূকর পালক—

‘তখন এই অঞ্চলে এরা প্রকৃত সহিস ছিল। কিন্তু সামন্ত প্রভুদের অস্তিত্ব লোপ পাওয়ার ফলেই, লুপ্ত হয়ে গেল ঘোড়ার চল। রাজা, তার আস্তাবল, তার ঘোড়ার গাড়ি অবলুপ্তির সূত্রে বৃত্তির সংকট দেখা দিল সহিসদের জীবনে। বাধ্য হয়ে সমাজের এই হীনতম পশুটির প্রতিপালনের মাধ্যমে তারা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল তাদের অর্থনৈতিক সংকটকে। কিন্তু ঘৃণ্য পশুকে পালন করতে গিয়ে তারাও সমাজের চোখে হয়ে উঠল তেমনি ঘৃণ্য ও অচ্ছ্যুৎ। সহিস থেকে হয়ে উঠল শুধুই হাড়ি’।6

শূকর প্রতিপালনই হাড়িদের মূল জীবিকা। তবে শূকরের পাশাপাশি ছাগল-ভেড়াও তারা পালন করে। হাড়িদের অর্থনৈতিক অবস্থা তথৈবচ, কারণ এই পশুগুলি তাদের নিজস্ব নয়—

‘মানবাজারের যাদের হাতে কাঁচা পয়সা আছে, তারা মাদী কিনে এদেরকে ভাগে দেয়। আধাআধি হিশেবে’।7

অর্ধেক বখরায় হাড়িদের সংসারের অবস্থার কোনো উন্নতি লক্ষ করা যায় না।

জীবনধারণের জন্যেই মানুষের জীবিকা নির্বাচন। জীবনধারণের নানা উপায় হাড়িরা খুঁজে নিয়েছে। শুধুমাত্র শুয়োর চড়িয়ে তাদের মাড়-ভাতের বেশি সংস্থান সম্ভব হয় না। তারা তখন বেছে নেয় অন্য জীবিকা। কর্মঠ পুরুষেরা মানবাজারে যায় মজুরের কাজে আর হাড়ি-বউরা ধাত্রীর কাজ করে। আশপাশের কয়েকটি গ্রামে হাড়ি-বউদের এই ‘ধাইয়ালি’র কাজ থেকে সামান্য কিছু আয় হয়—

‘হাড়িপাড়ার অধিকাংশ বউ-মানুষদের ধাত্রীর কাজটাই জীবিকা। প্রত্যেকের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে ঘর নির্দিষ্ট আছে’।8

এভাবেই বিশেষ জীবিকা-নির্ভর এক গোষ্ঠীজীবনের নিপুণ কাহিনি বয়ন করেন কথাকার।

হাড়িদের সমস্ত জীবন উদ্বেগেই অতিবাহিত হয়। তারা ভাগের পশু চাষ করে, অর্থাৎ ‘ভাগচাষি’। ভাগচাষির জীবনচর্যার মতোই তাদের জীবনে নিরাপত্তা নেই, রয়েছে পশুমালিকের ধমকানি-চমকানি। প্রখর রৌদ্রে এবং ক্ষুধার তাড়নায় ভাকড়ুর মাদী শূকরটি মারা গেলে, পশুটির মালিক বিষ্ণুপদ ভাকড়ুকে শাসিয়ে যায়, “খাওয়াতে যদি না পারবি, তবে ভাগে লিবার কি দরকার? দে শ্লা, বাইর্ কর সোব বরা। আমি ভিনু হাড়িকে চাষে দিব”।9 ভাকড়ু হাড়ির মতো অন্য হাড়িরাও এইরকম নিরাপত্তাহীনতায় শুয়োর পালন করে। তাদের পশুপালনের জীবিকা যে নিরুদ্বিগ্ন নয় তা স্পষ্ট।

শুধু শূকর পালনই যে সমস্যার সম্মুখীন তা নয়, দিনমজুরির কাজও নিত্যদিন তারা পায় না। গ্রীষ্মের দাবদাহে কিংবা ভরা বর্ষায় মজুরির কাজ কেউ করাতে চায় না, কিংবা করালেও সবাই সেই কাজ পায় না। কারণ দিনমুজুরির কাজে হাড়িদের পাশাপাশি মুচি-বাগদি-রাজোয়াড়রা রয়েছে; গ্রামে গ্রামে মজুর শ্রেণির আধিক্য এর জন্য দায়ী। অন্যদিকে এই হতদরিদ্র কামিন-মুনিষরা অনেকক্ষেত্রে বঞ্চিতও হয়, তার কারণ হলো—তাদের চাষবাস কিংবা ব্যবসা করবার সামর্থ্য নেই, যেটুকু রয়েছে তা হলো কায়িক পরিশ্রম। এখানেও এরা বঞ্চিত হচ্ছে, সরকার-নির্দিষ্ট ন্যায্য মজুরি তারা পাচ্ছে না।

আবার প্রতিবাদের বদলে এদের জুটবে কর্মহীনতা—“যদি কেউ ন্যায্য মজুরির প্রশ্ন তোলে, তাহলে সেদিন বাজারে তাদের কাজ জোটানোই মুশকিল হয়ে পড়ে”।10 পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রাম যথা, শ্যামপুর, উদয়পুরের লোকেরা যৎসামান্য মজুরিতেই কাজ করতে চলে যায়। এদের কায়িক পরিশ্রমের অবমূল্যায়ণের জন্য তাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান অনেকাংশে দায়ী। এরা না পারে ন্যায্য মজুরি আদায়ের জন্য প্রতিবাদ জানাতে, না পারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে। আর্থিক দিক থেকে পঙ্গুত্ব তাদের জীবনের সবথেকে বড়ো বঞ্চনা।

গুহিরাম সহিসদের জীবন নির্ঝঞ্ছাট নয়। এরা শূকর পালন করে বটে কিন্তু এদের না আছে নিজস্ব জমি না আছে কোনো সরকারি চারণভূমি। অথচ অন্যের ফসলজমির ক্ষতি হলে এদের উপর নেমে আসে বিপদ। অপরাধী পশুটিকে ধরে রাখা হয় সরকারি ‘ছাড়ঘরে’; তখন সরকারকেই জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয় সেই পশুকে। এরূপ সরকারি আইন হাড়িদের মতো দরিদ্রদের কাছে অভিশাপস্বরূপ।

সাতের দশকের পর থেকে বামফ্রন্ট সরকার কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল বলা যায়। ভূমিহীনদের জমি দেওয়া, উচ্চফলনশীল বীজ সরবরাহ, জলসেচের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হলেও এইসব শুয়োরপালকদের প্রতি গ্রামপর্যায়ে দলীয় কর্মীবৃন্দের উদাসীনতা যে ছিল তা নেপাল চক্রবর্তীর আচরণে স্পষ্ট হয়েছে।

নিরঞ্জন হাড়ি দেখেছে পুরুলিয়ার কিছু ব্লকে ‘সায়বান্তি ষাঁড়’ অর্থাৎ ‘হাইব্রিড’ শূকর সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে। অথচ মানবাজারের হাড়িপাড়ার পশুপালকরা তা থেকে বঞ্চিত। ভোট-রাজনীতির সঙ্গে যে এর গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তা বুঝে গেছে হাড়ি পুরুষেরা। সীতারামের কথায়, “এখন ভোটপরব আসছে। বলতে গেলে বলবেক হামরা সোব করব। রাস্তা করব, মানুইষের আর এই বরার ভিনু ভিনু হাসপাতাল করে দিব—লন্দর-ফন্দর বহুত কিছু”।11

শিক্ষাব্যবস্থা গোটা সমাজকে বদলে দিতে পারে। একটি সমাজের আর্থিক ব্যবস্থায় শিক্ষার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নিরঞ্জন হাড়ি প্রথাগতভাবে শিক্ষিত না হলেও সে সমাজ সচেতন, যা তাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে ক্ষমতার বিরুদ্ধে। অধিকাংশ হাড়িদের ছেলেমেয়েরা প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। হাড়ি-শিশুরা আর্থিক সংস্থানের জন্য হয় ‘শুয়োর-বাগালি’ করে নয়তো কুসুম ফলের বীজ সংগ্রহ করে। তবে হাড়িরা যে তাদের শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন—এমন বললে ভুল বলা হবে। গুহিরাম চেয়েছে তার ছোট পুত্র নন্দলাল পড়াশুনো শিখুক। গুহিরাম চায় না আর পাঁচটা হাড়ি-শিশুর মতো সেও শুয়োর-বাগালি করে কিংবা কুসুম-বীজ কুড়াতে যায়। গুহুরাম জেনে গেছে সমাজে টিকতে গেলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই—

‘আর্থিক সংগতি তেমন না থাকলেও, ছেলেদের সে লেখাপড়া শেখাতে চায়। কালা-ফুচনদের ইস্কুলে ঢোকাতে পারে নি বলে কখনো তার আক্ষেপও হয়। শিক্ষাহীন অজ্ঞ গ্রামবাসীদের যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার সে আজও হয়ে চলেছে, তার ফলেই এই চেতনার নিজস্ব উন্মোচন’।12

হাড়িরা এই স্বপ্ন দেখে যে, তাদের সন্তানরা শিক্ষার আলোয় তাদের সমাজকে উন্নীত করবে, সরকারি কাজে তারাও অংশগ্রহণ করবে।

হাড়িদের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি সাহায্য যেমন জরুরি তেমন জরুরি মাঠপর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সচেতন সহানুভূতি। নেপাল চক্রবর্তী কিংবা ভোগীরামের মতো পঞ্চায়েত-কর্মীদের সদর্থক ভূমিকা খুবই জরুরি। পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পেতে পারে। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীদের জন্যই বঞ্চিত হচ্ছে হাড়িরা। তারা পাচ্ছে না হাইব্রিড শূকর কিংবা শূকরের খাবার; অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা কিংবা বিদ্যুতের (সরকারের ‘লোকদীপ’ প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও) অভাবে এদের জীবনসংগ্রাম কঠিনতর হয়ে উঠছে।

জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে আরো সহজতর করবার উদ্দেশ্যে মানুষ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রযুক্তির প্রকরণগত বিস্তৃতি ও বিকাশ সর্বাধিক উল্লেখ্য। অথচ প্রযুক্তির যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পী-কারিগররা; ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাড়িদের মতো পশুপালকরা। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতিকরণে শহরতলিতে এমনকি পঞ্চায়েতেও গ্রামীন হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। চিকিৎসাব্যবস্থায় এরূপ উন্নতি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেকার সচেতনতা হাড়ি-বউদের ‘ধাইয়ালি’র কাজে বাধাস্বরূপ। তাছাড়া বন্ধ্যাত্বকরণে (‘Tubectomy’) সরকারি প্রকল্পের টাকা পাওয়া যায়, ফলস্বরূপ বিশালী, ঝুরিদের মতো হাড়ি-বউদের বিকল্প উপার্জনের পথটি আরো কঠিনতর হতে থাকে। নিরঞ্জনের কথায়—

‘এখন হাসপাতাল হয়ে গেছে য্যাথা-স্যাথা। নাস্ মাইঞা লাড়ী ছেদ করছে। ধাইয়ের কি দরকার? তাবাদে ধরুন দুটা-তিনটা খালাস করার পর উপারস্যান! গরমেটও বলছে উপারস্যান করালে টাকা পাবে। ত সেই লোভে ভখা মানুইষ উপারস্যানও করাছে। তাইলে হামদের রোজগারের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাছে নাই?’13

উপন্যাসে লেখক হাড়িদের জীবনের সংকট-সমস্যার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরতে চেয়েছেন। বর্ষায় হাড়িদের বাড়তি উপার্জনের পথ বন্ধ থাকে। এই পরিস্থিতিতে তাদের আদিম নিচু-চালার ঘরগুলোর অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। নিচু স্থানে বসতবাড়ি বলে কারো কারো ঘরে জল জমে যায়। তার উপর যদি ঘরের জীর্ণ চালটুকু উড়ে যায়, তাহলে তাদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। অথচ সরকারি সাহায্য যে তারা পাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সরকারের প্রতি হাড়িদের যেমন উদাসীনতা ঠিক তেমনি হাড়িদের প্রতি পঞ্চায়েত কর্মীদের।

হাড়িদের পরব বলতে বীরঝাপড়ি কিংবা রোহিণী পরব। এই কয়েকটি দিন তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়। রোহিনীর পরবে চামার-চূয়াড়-মাঝি-সাঁওতালরা মাংস খায়—শূকরের মাংস। গুহিরাম অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ‘খাসি’ (শূকর) কাটে। কিন্তু হাড়িপাড়ার কয়েকঘর, আশেপাশের গ্রামের মানুষদের কাছে সে মাংস বিক্রি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদের জীবনে মাংস খাওয়ার মতো আর্থিক সংগতিও থাকে না।

উপন্যাসকার হাড়িদের সমস্যা-বহুল জীবনে রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন বেশ সচেতনভাবেই। তাদের জীবনের এই করুণ পরিণতির জন্য এই রাজনৈতিক কর্মীরা যে সমান দায়ি তার নিরুল্লেখ নেই। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক বিষোদ্গার ও প্রত্যাশার অতিকথন হাড়িদের জীবনে পরিবর্তন আনতে সমর্থ নয়। বরং বিষোদ্গারের সেই গরল হাড়িদের চালা দগ্ধ করতে, হাড়িদের নিরাশ্রয় করতে সক্ষম।

আলোচ্য ‘হাড়িক’ উপন্যাসে হাড়িদের জীবনের নানা সমস্যা-সংকটকে লেখক মূর্ত করেছেন তার নিরাসক্ত লেখনী দিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনিতে সমকালীন পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্ত্যজ-অচ্ছুৎ মানুষদের জীবনসংগ্রামের নিদারুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। অন্তেবাসী হাড়িদের জীবনে কীভাবে জীবন-জীবিকার সংকট সমুপস্থিত হয়েছে, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে এই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে। হাড়িদের জীবিকা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায়—

[অ] হাড়িরা শূকর পালন করে অর্থাৎ তারা পশুপালক। পাশাপাশি দিনমজুরি, ঘরামির কাজ, মাংস বিক্রি, মোষের শিং দিয়ে চিরুনি তৈরি প্রভৃতি কাজও করে থাকে।

[আ] অধিকাংশ হাড়ি-বউরা ধাত্রীর কাজ করে। এছাড়া বাড়ির শূকর দেখাশুনা ছাড়া তেমন কিছু তাদের করতে দেখা যায় না।

[ই] হাড়ি-শিশুরা, যারা স্কুলে যায় না তারা, শুয়োর-বাগালি করে থাকে। কেউ কেউ কুসুম-বীজ কুড়োয়।

জীবন-জীবিকার প্রসঙ্গে এসেছে বিভিন্ন সমস্যা-সংকট। যথা—

[অ] পশুপালক হলেও হাড়িদের নিজস্ব খামার কিংবা চারণভূমি নেই। তাদের পালিত পশু পর্যাপ্ত খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও চিকিৎসার অভাবে রুগ্ন। স্বাভাবিকভাবেই হাড়িরা এরফলে ক্ষতির সম্মুখে পড়ে। তাছাড়া উন্নত হাইব্রিডের শূকর থেকে হাড়িরা বঞ্চিত।

[আ] হাড়ি-বউদের ধাত্রীর কাজ সমস্যার সম্মুখীন। চিকিৎসার উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির হাতছানিতে ধাত্রীর কাজ বিলুপ্তির পথে।

[ই] সামাজিকভাবে হাড়িরা এখনও ব্রাত্য, তারা লোকসমাজে ‘অপবিত্র’ বলে গণ্য হয়। বস্তুত, বাসাঘরে কিংবা দোকানে তাদের কাজ জোটানো মুশকিল। শুধু তাই নয়, মানবাজারের মতো এলাকায় হাড়িদের শূকরের মাংস বিক্রির অনুমতি নেই। ফলত পশুপালনের পর মাংস বিক্রি করতেও তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পারতপক্ষে এইসব হাড়িদের ‘অর্থনৈতিক জীবন শুয়োর-সর্বস্ব হয়েই থেকে যায়’।

[ঈ] নিরঞ্জন শুয়োর-পালক ছাড়াও একজন শিল্পী-কারিগর, সে মোষের চিরুনি তৈরির কাজ জানে। কিন্তু এইধরনের চিরুনির বাজার নিরন্তর সংকুচিত হচ্ছে। কারণ বেশিরভাগ গ্রামবাসীর ঝোঁক স্বল্পমূল্যের সুন্দর রঙিন প্লাস্টিকের চিরুনির প্রতি। নিরঞ্জনের এই কাজটির ভবিষ্যৎ সমস্যার মুখে।

উপন্যাসে হাড়িদের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ জীবনে সমস্যা-সংকট থেকে উত্তরণের প্রত্যক্ষ কোনো দিকচিহ্ন নেই। হাড়িদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের বিভিন্ন উপায় তাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে। সচেতনতা ও অধিকার আদায়ের জন্যে সাংগঠনিক প্রতিবাদ হাড়িদের জীবনে প্রাথমিকভাবে বিধ্বংসী রূপ নিয়ে ফিরে এলেও সেটাই যে একমাত্র পথ তা আর বলা অপেক্ষা রাখে না।

তাদের সংঘবদ্ধতা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রোষের মুখে পতিত হলেও তার মধ্যে দিয়েই হয়তো সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে অদূর ভবিষ্যতে। তাদের সংঘবদ্ধ দাবি-দাওয়ার14 প্রতি যদি দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে তার প্রতিটি ইস্তেহারে আভাসিত হয়েছে বেঁচে থাকার প্রবল প্রচেষ্টা, জীবিকার স্বার্থে উন্নত জীব্নযাপনের লক্ষ্যে।

৩

উত্তর-সত্তর সময়ের গ্রামীণধারার শিল্পী ভগীরথ মিশ্রের (জন্ম: ১৯৪৭ খ্রি.) আখ্যান বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আদিবাসীদের জীবনকাহিনি নবরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাসে। ‘চারণভূমি’ (১৯৯৪ খ্রি.) লেখকের তৃতীয় উপন্যাস, যাযাবর মেষপালকদের জীবনকাহিনি। ‘ভেড়িহারদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের অজস্র অনুপুঙ্খ খচিত এই উপন্যাসে রচিত হয়েছে সমগ্র মানুষের এক চিরকালীন ভ্রমণ-কাব্য। ভ্রাম্যমাণতার পাশাপাশি আঁকা হয়েছে মাটিতে শিকড় চারিয়ে থিতু হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষাও।’15

‘সরকারি চাকরিতে আমার বারোআনা কেটে গিয়েছে গ্রামাঞ্চলে। তবে, অন্য অনেকের মতো কেবল চাকরি আমি করিনি। চাকরির ফাঁকে চারপাশের মাটি-মানুষের মধ্যে ঘটেছে অবাধ বিচরণ।’16—আর এই অবাধ বিচরণের অতুল অভিজ্ঞতায় লেখক দেখেছেন, রাঁচি-হাজারিবাগের পাহাড়-নদী-অরণ্য, ডাঙা ডহর টাঁড়-টিকর এলাকায় ভেড়িহারদের যাযাবর জীবন, যারা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নেমে আসে ভাগীরথী-হুগলির পাড়ে।

শোন-চুমরী নদীর ধারে অবস্থিত বেলাউর-বনকটবাসী চামার-দুসাদ-কাহার-ভেড়িহারদের বিশেষত ‘ভেড়িহার’দের নসিব না ফেরা জীবনের কাহিনি বলে চলে এ উপন্যাস। ‘একটা যাক বাপের সাথ, জাতপেশায়। ভকত জাতের একশো পুরুষের ধারা এটা, বংশের একজন অন্তত ধারাটা চালু রাখুক।’17 সুতরাং বংশের জাতপেশা অর্থাৎ ভেড়া চরানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভিখারী ভকতের ছেলে মুনসী ভকত বাঘার মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকতের খাতায় নাম লেখায়। জনার, গেহুঁ কিংবা শর্ষো চাষের পরিবর্তে মুনসী বাঘার রাখোয়াল হয়ে যায়, ঘুরতে থাকে রানিগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, পানাগড়, বর্ধমান।

মুনসী এই পেশাটাকে ভবিতব্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। সেজন্য তার আপত্তি-অভিযোগ কোনো কিছুই ছিলো না। গোঠ-জীবনকে সে একরকম মেনেই নিয়েছিল। গোঠ-জীবনের দুঃখ-কষ্ট মেনে নিয়েই তাদের যাযাবর জীবন। সারাদিনের কাজের মধ্যে রয়েছে সকালে ভেড়াকে নুনমাটি-ওষুধ খাওয়ানো, তারপর সামান্য কিছু খেয়ে ভেড়ার দল নিয়ে বেরিয়ে পড়া। সারাদিন ভেড়া চরানোর পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে ডেরায় ফিরে সামা ন্য কিছু পেটে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়া। আর রাতে পালা করে ভেড়া পাহারা দেওয়া কিংবা ভেড়ার পাল উঠিয়ে পায়খানা-পেচ্ছাব করানো। সারা গোঠজীবনে এই একঘেয়ে রুটিন মেনে চলতে হয় সমস্ত ভেড়া-চারোয়াদের।

এই ভকতরা চিরকাল ভেড়িহার ছিল না, তাদের পূর্বপুরুষ ক্ষেত্রী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ছিলো। তাদের পেশা ছিল হাতিয়ার চালিয়ে লড়াই করা। কিন্তু পরশুরামের ক্রোধে (পুরাণ বলে, পরশুরাম সাতবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন) ঘোর সংকটকালে ক্ষেত্রীরা আশ্রয় নিয়েছিল দুর্গম পাহাড়ের ভেড়া-চারোয়াদের মাঝে। সেই থেকেই ভকত জাত আজ যাযাবর।

আমরা দেখলাম ভকতদের জাত পেশা পশুপালন। পূর্বপুরুষের পেশা তাদের কয়েকজন ভকত-বৃদ্ধের স্মৃতিতে কিংবা মিথে বেঁচে আছে। বর্তমানের সাপেক্ষে অন্তত কয়েকশো বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাই আমরা বলতে পারি না, জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অভিপ্রয়াণ ঘটেছে। যাইহোক ভকতরা যখন বিস্তীর্ণ চারণভূমির মধ্যে বাঁকুড়ার লোকপুরে দ্বিতীয় ডেরা পাতলো তখনি তাদের আচার-আচরণ কিংবা জীবিকায় পরিবর্তন সূচিত হলো। বাগালির পরিবর্তে তারা বেছে নিল অন্য কাজ— ভেড়ার লোম থেকে সুতো বোনা, কম্বল বানানো কিংবা ফেরি করা ; লোকপুরের সম্ভ্রান্ত ভকতরা যেমন করে থাকে। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে ভূপ্রকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় উঠে আসে,

অ। বাংলায় ‘কমনিশ’ সরকার হয়েছে, সবাইয়ের চোখ ফুটেছে, মুখে বোল ফুটেছে।’ অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা এরা পেয়েছে, রাজনৈতিক পরিসরে নিজেদের ন্যায্য দাবি এরা পেতে চায়।

আ। আবহাওয়ার দরুন এখানকার ভকতরা কম কষ্টসহিষ্ণু, পাশাপাশি তাদের ধর্মভয় মুনসীদের মতো প্রবল নয়।

ই। ভকতদের ‘নিজেদের মুলুকে বড় অভাব, বড় জুলুম, গরীব মানুষেরা সেখানে ‘কটী-পতঙ্গ’ হয়ে বেঁচে থেকে।’ বরং বাঙলা মুলুক তুলনায় অনেকখানি উদার।

গোঠের ‘ডেরোয়াহা’ দাহো ভকতের ছেলে লোটন বাপের পেশাকে পছন্দ করে না, সে দাদা বাঁকেলালের মতো রাঁচি শহরে কাজ করতে চায়। শহুরে বিলাস-বৈভব লোটনকে বারবার টানতে থাকে। একসময় সে চলেও যায় গোঠ ছেড়ে, বাপ-মা কে ছেড়ে। এ ঘটনা মুনসীকে কি ভাবায় নি?

লোটনের গোঠ ছেড়ে পালানো আপাতভাবে মুনসীর উপর প্রভাব না ফেললেও কাহিনির অগ্রসরে আমরা দেখি মুনসীও গোঠজীবন থেকে পালাতে চায়,

‘বাঁকুড়ার লোকপুরে থিতু হচ্ছে ভকতরা। অন্য বৃত্তি নিয়ে বদলে যাচ্ছে ওরা দিন কে দিন। মুনসীরও ভাল লাগে না। আর সহ্য হয় না এই নিরন্তর পশুজীবন।’18

মুনসী দাহো ভকতের মুখে শুনেছে,

‘লোগকে দোনো গোড়্মে পাহিয়া লাগাওল্ বাঁ। জনমের সাথে সাথেই মানুষের পায়ে একজোড়া চাকা লাগিয়ে দিয়েছেন বিধাতা-পুরুষ। তাই দিয়ে সে ক্রমাগত গড়িয়ে চলেছে।…… সে থিতু হবে কী করে? তার দু’পায়ে যে জনম্-চাকা লাগানো !’19

একেই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল সমস্ত ভকত জাতি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে অনেককিছুই বদলায়। তাই মুনসী এই একঘেয়ে পশুচারণবৃত্তির প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল রুকমিনিয়ার সঙ্গে। জেনেছিল মুক্তির বাণী, ‘সিধা রাস্তা কো অন্ত্ হোঈ।’ সোজা পথের শেষে রয়েছে সুখ রয়েছে, শান্তি রয়েছে, সমস্ত মনুষ্য জগত যা খুঁজে বেড়ায়। এতদিন ভকত জাতি ভেড়ার পাল নিয়ে বৃত্তাকার পথেই হেঁটে এসেছে, পুরনো পথেই ঘুরে মরেছে সারাজীবন। পদিনা ভকতের গাওয়া গান এখানে উল্লেখ্য—

ভাগকে পিঁজড়া মে আদমি রহেলা

লুহা কা পিঁজড়া মে চিড়িয়া,

তো ভি আদমিলোগ শোচ লে বাত

বাঁধ লেঙ্গে স্বরগ কা সিরিয়া।’20

ভকত জাতি যাযাবর জীবনে বহু জায়গা ঘুরলেও সময়ের সঙ্গে নিজেদের বদলাতে পারেনি। তাই ভাগ্যের খাঁচার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গের সিঁড়ি খুঁজতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও ভকতদের নতুন প্রজন্ম মুনসীর মতোই নতুন পথের সন্ধানী হবে, নতুনভাবে নতুন কোনো বৃত্তির আশ্রয়ে গড়ে তুলবে তাদের স্বপ্নের ভুবন—এই আভাসেই কাহিনির ইতি টেনেছেন লেখক।

৪

এই প্রবন্ধে যে তিনজন লেখকের উপন্যাস আলোচিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বরিষ্ঠ হলেন সমরেশ বসু; শুধু তাই নয় আলোচিত উপন্যাসগুলির প্রকাশকালের দিক দিয়েও তাঁর উপন্যাস পূর্বে প্রকাশিত। সমরেশ বসু তাঁর জীবনের উপান্তে গোষ্ঠীজীবন-কেন্দ্রিক এই ‘বাথান’ উপন্যাসটি লিখে উত্তরসূরিদের সঙ্গে নিজেকে যেন গেঁথে ফেললেন। যদিও উত্তরসূরি লেখকদ্বয়ের কথন-বিশ্বের সঙ্গে তাঁর আখ্যান-বিশ্বের সাদৃশ্যের পাশাপাশি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। সাদৃশ্য অবশ্যই গোঠজীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস-বিচারে। প্রতিটি উপন্যাসেই এসেছে বৃত্তিগত সমস্যার প্রসঙ্গ এবং সেই সমস্যায় উপন্যাসের তথাকথিত নায়কেরা বিচলিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ ভবিতব্যকে নীরবে মেনে নিয়েছে (বাথান-এর যদু); আবার কেউ আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নতুনের পথে অগ্রসর হয়েছে (চারণভূমি-র মুনসী)।

‘হাড়িক’ উপন্যাস বাস্তবিকই গোষ্ঠীজীবনের আখ্যান। অন্যদুটি উপন্যাসের মতো এখানে নায়কোচিত কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কাহিনি গড়ে ওঠেনি। যদু কিংবা মুনসীর মতো কোনো তথাকথিত চরিত্র ‘হাড়িক’ উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। ‘হাড়িক’ উপন্যাসে বিরুদ্ধ শক্তির (দুর্নীতিগ্রস্থ রাজনৈতিক দল) প্রতিরোধী যে সাংগাঠনিক ঐক্য লক্ষ করি, তা অবশ্যই বিশেষ মাত্রা পায়। তবে ‘চারণভূমি’ উপন্যাসে এই ‘বিরোধ’ উঠে এসেছে নিজেদের গতানুগতিক গোঠজীবন-কেন্দ্রিক জীবনের বিরুদ্ধে। তাই দেখি, গোঠ-জীবনের প্রতি মুনসীর আজন্মলালিত সংস্কার একসময় শিথিল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘বাথান’ উপন্যাসের যদু নীরব থেকেছে।

উপন্যাস তিনটির মূলীভূত বিষয় গোঠ বা গোষ্ঠীজীবন হলেও তাদের অন্তরঙ্গ পার্থক্য বিদ্যমান। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র এক জায়গায় বলেছেন,

‘জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাস, ভূমিসংস্কার, পঞ্চাশ-ষাটের বামপন্থী কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার, সামন্ততন্ত্রের বিবর্তন, নব কলবরে পঞ্চায়েত, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, পরিবেশচেতনা, নকশাল আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের বিকৃতি, দেশ জুড়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি আন্দোলনগুলি, প্রযুক্তির প্রসারে ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনযাত্রা ও মানসলোকের পরিবর্তন, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও দুর্বৃত্তায়ন, বামপন্থীদের পচন-প্রক্রিয়া—এবং এই সবকিছুর অভিঘাতে এদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতে যে ব্যাপক রূপান্তর ঘটল, তাদের মনোজগতে যে ব্যাপক ভাঙচুর হয়ে গেল, সেসব আমার পূর্বসূরি কথাশিল্পীদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি ও বিবেচনার বাইরে থেকে গেল।’21

–অর্থাৎ তুল্যমূল্যের বিচারে দৃষ্টিভঙ্গিগত এই মৌলিকত্ব পাঠকের কাছে কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর ‘বাথানে’-এর তুলনায় ভগীরথ মিশ্র কিংবা সৈকত রক্ষিতের আখ্যান স্বতন্ত্র মাত্রা পায়। যাইহোক বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গোঠজীবন-কেন্দ্রিক এই আখ্যানভুবন বাংলা কথাসাহিত্যে একটি বিশেষ ধারা যুক্ত করে। প্রান্তেবাসীর কথাভুবনে জীবিকার সমস্যা-সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের নানা প্রচেষ্টা—উপন্যাসগুলিকে সমকালীন প্রেক্ষিতে ‘সাধারণ আখ্যান’ থেকে ‘ডকুমেন্টরি’তে উন্নীত করে।

উল্লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার ২০২২ সালের ৩৫ সংখ্যায় (ISSN : 2320 – 3633)

সূত্রনির্দেশ

- দ্র. ঝুমা রায়চৌধুরী, কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন (১ম খণ্ড), পূর্বাশা, কলকাতা, ২০০৭। পৃষ্ঠা—২৩৪

- সমরেশ বসু, বাথান, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৮৫। পৃষ্ঠা—১৪

- সমরেশ বসু, বাথান, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ১৯৮৫। পৃষ্ঠা—৮৬

- অলোক চক্রবর্তী, সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস : পুরুলিয়া-দর্পণে ভারত-দর্শন, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত (স.- অরূপ পলমল), ডাভ্ পাবিলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৩। পৃষ্ঠা—১০৪

- মণীন্দ্র মোহন বসু, চর্য্যাপদ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০১০। পৃষ্ঠা--৮৭

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৪৩

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-১২

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-২৫

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-১৭

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৪৯-৫০

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৩২

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৪৪

- সৈকত রক্ষিত, হাড়িক, ১৯৯০, শিল্প সাহিত্য, কলকাতা। পৃষ্ঠা-৫২

- দাবিগুলো এইরকম: লোকদীপ প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া; নলকূপ প্রদান, শূকরচাষের আধুনিকীকরণ, শিক্ষা-চিকিৎসায় হাড়িদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য: ঐ। পৃষ্ঠা-৮১

- ভগীরথ মিশ্র, চারণভূমি (অন্তঃ-প্রচ্ছদ অংশ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।

- দ্র. ভগীরথ মিশ্র, পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা (সংকলক- শ্রাবণী পাল), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১। পৃষ্ঠা—১৮

- ভগীরথ মিশ্র, পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ- ১৫

- ভগীরথ মিশ্র, চারণভূমি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬। পৃষ্ঠা- ২০৮

- ভগীরথ মিশ্র, চারণভূমি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।

- ভগীরথ মিশ্র, চারণভূমি, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬। পৃষ্ঠা- ৪২

- দ্র. ভগীরথ মিশ্র, পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা (সংকলক- শ্রাবণী পাল), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১। পৃষ্ঠা—১৮-১৯