নদীকেন্দ্রিক বাংলা গল্প-উপন্যাসের লেখার সূচনা অনেক আগেই আমরা লক্ষ করেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ খুবই জনপ্রিয় একটি রচনা। এবং বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে এর অবিচল স্থিতিশীলতা ছাড়াও এই কাহিনির উপর নির্মিত চলচ্চিত্র দ্বারা বোঝাই যায়, এই উপন্যাসের কেন্দ্রগত বিষয়ের আবেদন কতখানি। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’ এই ধারার উপন্যাসের একটি নব সংযোজন, নতুন ধারার দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাস, জীবিকা সমস্যার প্রেক্ষিতে মাছমারাদের কথা

জীবিকা শুধুমাত্র একটি পেশা বা বৃত্তির নাম নয়, জীবিকা হলো জীবনধারণের বিভিন্ন উপায়। বাস্তব জীবনের কঠিন সময়ে মানুষ নানারকম জীবিকার গ্রহণে বাধ্য হয়। সমাজ-পরিস্থিতি, আর্থ-রাষ্ট্রিক অবস্থার পরিবর্তনের বাঁকে জীবিকারও পরিবর্তন ঘটে। কী গ্রামে কী শহরে – সর্বত্রই জীবনধারণের নানা উপায় খুঁজে নিতে হয়, নানা প্রতিকূল অবস্থায় বাঁচার তাগিদে যেকোনো কাজ করতেও মানুষ বাধ্য হয়। বেশ্যাবৃত্তি থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি সবকিছুকেই জীবিকা গ্রাস করে নেয়। বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ (স্থূলভাবে হলেও) দুই অর্ধের একটা সীমারেখা। এখন জীবিকা-সংকট সংক্রান্ত নানা প্রসঙ্গ কিংবা প্রশ্ন উক্ত দুই অর্ধের সাহিত্য প্রসঙ্গে আসতেই পারে; তবে স্বাধীনতার পর জীবন-জীবিকার বিচিত্রতা ও সংকট যে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল, তা আর বলা অপেক্ষা রাখে না।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচনায় রাখা হয়েছে—সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসটিকে। উপন্যাসটি নিম্নবর্গ চেতনার ফসল। প্রান্তজনদের নিয়ে আখ্যান রচনা এবং প্রান্তজনদের একজন হয়ে লেখা—সমমাত্রিক নয়। বরং স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা কথাসাহিত্যের নিম্নবর্গের আখ্যানকে স্বাধীনতা-পরবর্তী আখ্যানের পূর্বসূত্র বলা যায় কিন্তু সমগোত্রীয় নয়।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গহিন গাঙ’ (১৯৭৯ খ্রি.) একটি নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে নদী-জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার একটি ধারা ততদিনে নির্মিত হয়ে গেছে। যথার্থ নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তা হলো—প্রমথনাথ বিশীর ‘পদ্মা’ (১৯৩৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ (১৯৩৬), তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) ও ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’ (১৯৪৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ইছামতী’ (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬), সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭), আব্দুল জব্বারের ‘ইলিশমারির চর’ (১৯৬২), দেবেশ রায়ের ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’ (১৯৮৮) প্রভৃতি। এইসব উপন্যাসগুলিতে নদীপাড়ের মানুষের সমাজ ও জীবন বর্ণিত হলেও তার স্বরূপ এক নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ‘পদ্মানদীর মাঝি’ লিখছেন এবং অদ্বৈত মল্লবর্মন যখন লিখছেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যক্ষ করা যায় উভয়ের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। এককথায় লেখকবিশেষে বদলেছে লেখার ধরণ-গড়ন। এর কারণ অবশ্য শুধু লেখকের অভিজ্ঞতার তফাৎ নয়, সমকালীন সমাজবাস্তবতা ও লেখকের বাস্তবতাবোধও অনেকাংশে দায়ী। সাধন চট্টোপাধ্যায় সাতের দশকের কথাকার, তিনি অনুধাবন করেছেন সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষিত। এবং লেখক যে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত উপলব্ধি সঞ্চারিত করবেন তাঁর উপন্যাসে—সেটাই তো স্বাভাবিক। অর্থাৎ ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসটিকে সমকালীন সমাজবাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করাই সমুচিত হবে।

[ক]

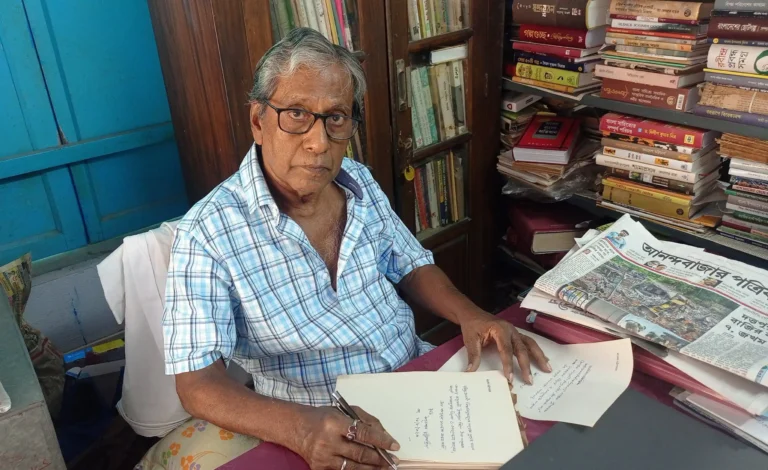

সাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪ খ্রি.–) লিখতে শুরু করেছেন সাতের দশকে। প্রথম উপন্যাস ‘অগ্নিদগ্ধ’ (১৯৭০) ’৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত। তবে ছোটোগল্প অনেক আগেই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন। সাতের দশকের কথাকার হিসেবে তাঁর উপন্যাস-ভাবনায় যুক্ত হয় নতুন চিন্তা। প্রসঙ্গক্রমে লেখকের নিজস্ব মতামত দেখে নেওয়া যাক—

‘উপন্যাস আধুনিক যুগের এমন একটি শিল্পমাধ্যাম যা মহাসমুদ্রের মতো আমাদের স্নায়ুতটে প্রতিমুহূর্তে আছড়ে ফেলছে শ্যাওলা, জেলিফিশ, আবর্জনা, ভাঙা মাস্তুল থেকে শুরু করে মণিমুক্তো, ঝিনুক-শঙ্খ, হাবিজাবি, চেনা-অচেনা লবণাক্ত অনেক কিছু।’[1]

অর্থাৎ মহাসমুদ্ররূপ উপন্যাস-আখ্যান থেকে পাঠক-সমালোচক নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে, ভালোলাগা-মন্দলাগারর নিরিখে কুড়িয়ে নিতে পারেন নানা প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় উপাদান। লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, উপন্যাস সবকিছুকেই ধারণ করবে। সে প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ধারণা,

‘ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষবর্গের যেকোনো activities-কে আখ্যান ধারণ করবে। তাই টেক্সট-এর চরিত্র হচ্ছে দ্বৈত, ‘ব্যক্তিগত’ আবার ‘সমষ্টিগত’-ও।[2]

সাতের দশক কিংবা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে লেখকদের আখ্যানের নায়ক কোনো বিশেষ একটি চরিত্র নয়, নায়কের আসনে আসীন ‘বিশেষ একটি সময়’। সমকালীন সময়ের সামাজিক গড়ন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সবকিছুই এই আখ্যানের বিষয়। লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘গহিন গাঙ’-এর রচনাকাল ১৯৭৮-৮৯ খ্রি.। নদী ও নদীর উপর নির্ভরশীল মাছমারা জাত ‘মালো’দের কথা এই উপন্যাসে রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন অসংখ্য ছোটো ছোটো নদীর ধারে এদের বাস, তাদের করুণ-অসহায় জীবনচর্যা ‘গহিন গাঙে’র উপজীব্য।

[খ]

কোনো উপন্যাসের পাঠ-বিশ্লেষণের পূর্বে উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখকের কোনো অভিমত থাকলে তা জেনে নেওয়া ভালো, কেননা সেক্ষেত্রে উপন্যাসটি সম্পর্কের লেখকের ভাবনা জেনে নেওয়া যায়। আলোচ্য উপন্যাস সম্পর্কেও লেখকের একটি কৈফিয়ত রয়েছে, সেটি আগে জেনে নেওয়া যাক—

‘বিশেষ প্রয়োজনে সুন্দরবন অঞ্চলে কাটাতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। প্রত্যক্ষ করেছিলাম অরণ্য, নদী ও মানুষের জীবিকা সংগ্রাম। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি ধর্ম, লোকাচার… – এ উপন্যাস তাদের জীবনের কয়েকটা দিন। ‘কয়েকটা দিন’ কিন্তু খণ্ডকালের আভাস।’[3]

‘গহিন গাঙ’ সেইসব মানুষের সংগ্রামমুখর জীবনের খণ্ডকালের আভাস দেবে যারা ‘পৃথিবীর বুকে নদী-সমুদ্রের কূল ধরে ছুটে বেড়ায় জীবিকার সন্ধানে।’ এরা জাতে ‘মালো’, মাছমারা জাত। মালো পাড়ার আশা-ভরসা ঐ এক ‘বেতনা নদী’, ‘ওরা’ বলে ‘বেলে গাঙ’। ‘এর গহিন জল কামোট টেনে আনে, আবার চিংড়ি, ভেটকি থেকে শুরু করে নোনা জলের মাছকেও মালোদের হাতের মুঠোয় তুলে দেয়।’[4] এই বেতনা নদীই মালোদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

মালো পাড়ার শ্রীপদরা অন্যের নৌকা-জাল নিয়ে ‘ক্যাচ’ ধরতে অর্থাৎ দূরের গাঙে মাছ ধরতে যায়। বেতনা নদী পার হয়ে আরো দক্ষিণে চলে যেতে হয় মাছের আশায়। সুন্দরবনের খাঁড়িতে মাছ ধরতে যাওয়ার অনেক বিপদ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো বাঘ। কিন্তু মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের কবলে পড়া মালোদের কাছে আতঙ্কের হলেও অস্বাভাবিক নয়। এই ভয় উপেক্ষা করেই তাদেরকে মাছ ধরতে যেতে হয়, বরং বলা যায়—যেতে বাধ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ‘মালো’দের ভাগ্য-নির্ধারক ‘গঞ্জের সমাজ’ বেতনা নদীর চেয়েও গহিন-গভীর; তাদের অভিসন্ধি বোঝা মালোদের কর্ম নয়।

আবদুল গ্রামের একজন ‘খটিদার’ অর্থাৎ মাছের আড়তদার, সে মালোদের কাছ থেকে মাছ নিয়ে তা চালান দেয় ক্যানিং-এর মোকামে। এই আবদুল শুধুই খটিদার নয়, অনেক ভূসম্পত্তিরও মালিক। অন্যদিকে গঞ্জের চায়ের দোকানের মালিক ঈশ্বর মণ্ডল, যার রয়েছে সুদের কারবার। সে প্রথমে এই বাদা অঞ্চলে খাবার ফেরি করতো। পরে চায়ের দোকান খুলে বসে এবং মালো ও চাষিদের টাকা ধার দিয়ে অনেক অর্থ করেছে। অথচ অর্থলোভী আবদুল কিংবা ঈশ্বর মণ্ডলের মতো মানুষেরা সমাজে থাকলেও, তাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না, কেননা এদের ‘মাটির মানুষের মতো ব্যবহার কিন্তু জীবনে আরাধ্য বস্তু কেবল অর্থ—এ সত্যটুকু সে কখনো ভোলে না’[5]

–এইসব স্বার্থান্বেষী মানুষদের সমাজবৃত্তে মালোদের জীবন কাটে। শ্রীপদর বাবা ললিতকে বাঘে নিয়ে গেলেও খটিদার আবদুল সামান্য সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন মনে করে না, বরং শ্রীপদ-র কাছ থেকে ঠকিয়ে দু’ ‘চকোন’ ভেটকি মাছ নিয়ে নেয়। আর এভাবেই মালোপাড়ার মাছমারারা বাধ্য হয় দাদন নিতে, সুদে টাকা ধার করতে। ইচ্ছা না থাকলেও তাই শ্রীপদকে যেতে হয় ‘ক্যাচ’ ধরতে বনবিবির সান্নিধ্যে, সেই দূরের গাঙে।

[গ]

মালোরা ডাক্তার ভূপতি বর্মণের কো-অপারেটিভের চেষ্টায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উত্থানে আখেরে কারো কোনো লাভ নেই; না গঞ্জের সমাজের, না পঞ্চায়েতের। তাই উভয়েরই মদতে লঞ্চের মালিকেরা লঞ্চ-চালনা বন্ধ করে কো-অপারেটিভের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। মালোরা স্বাধীনভাবে মাছ ধরে কো-অপারেটিভে বেশি দামে মাছ বেচলে আবদুল-ঈশ্বরদের মতো অর্থলোভীদের স্বার্থে টান পড়ে; কারণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতায় এরা বিশ্বাসী নয়। স্বাভাবিকভাবেই মালোরা আরো কোণঠাসা হয়ে পড়ে। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করবার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অচিরেই বিনষ্ট হয়। একরকম বাধ্য হয়েই তাই শ্রীপদ যায় মাছ ধরতে।

পিতার অপঘাতে মৃত্যুর পর শ্রীপদ দক্ষিণের গাঙে মাছ ধরতে যাওয়ার পরিবর্তে বেতনায় বিন-জালে মাছ ধরে এবং পিতার রেখে যাওয়া কয়েক বিঘে জমির অন্নে সরল-জীবনযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু শ্রীপদ ব্যর্থ হয়। পারতপক্ষে গঞ্জের সমাজ তো এদের সিদ্ধান্তের মালিক! অর্থের লোভ দেখিয়ে শ্রীপদর ভাই লগাইকে আবদুল নিজের দলভুক্ত করেছিল। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, লগাই দাদা শ্রীপদ’র মতো মাছ ধরে কিংবা জমিতে ফসল ফলিয়ে মালো পাড়ায় আটকে থাকে চায়নি-

‘বাদার এই অন্ধগাঁয়ে নোনাজল আর কাদার মধ্যে লগাইকে জীবন কাটাতে হবে না। কি আছে গ্রামে ? আনন্দ ফুর্তি বলতে যা বোঝায়, সবই শহরে।’[6]

খটিদার আবদুলের মিথ্যা চাকরির প্রলোভনে দাদার বিরুদ্ধে যেতেও লগাই পিছপা হয়নি। সদর্থে লগাই মালো-জীবন ছেড়ে শহুরে চাকচিক্যের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিল, জাল-লাঙলের বদলে চাকরির দরকার ছিল তার। অর্থাৎ দেখা গেল শ্রীপদ কিংবা লগাই দুজনেই তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে অভিপ্রয়াণ চেয়েছিল জীবিকার স্বার্থে, জীবনের তাগিদে। যদিও কোনোক্ষেত্রেই তারা সফল হয় নি। সামাজিক জীবনে অসফল লগাই-এর কর্মপদ্ধতি সমর্থন না পেলেও তার স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যায় না। শ্রীপদ জেলে-জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় বিমুখ হয়ে কৃষিকাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবদুল পিতৃ-ঋণের অছিলায় শ্রীপদর মতো অভিজ্ঞ জেলেকে দূরের গাঙে মাছ ধরতে বাধ্য করেছিল।

আলোচ্য উপন্যাস পাঠে একটা প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক—ধর্মীয় আশ্রয় মালোদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পেরেছে কিনা? মধু-হারান শ্রীপদর মতো আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নয়, তারা শ্রীপদর নৌকায় দাঁড় বায়। কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে, আবদুল কিংবা ঈশ্বর মণ্ডলের উপর তারা সার্বিক ভাবে নির্ভরশীল নয়। কেননা তারা খ্রিস্টান, ‘পেটের জ্বালায় খৃস্টান হয়ে গেছে।’ শ্রীপদকে সমর্থন করতে গিয়ে হারান কিংবা মধু আবদুলের করুণা থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের কাজের অভাব ঘটে না। তাই এই অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, গ্রামের আর্থিক-ব্যবস্থায় একটা ধর্মীয় প্রভাব ছিল।

[ঘ]

সমগ্র উপন্যাসের প্রতিবেদনে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শ্রেণি-দ্বন্দ্ব, একদিকে আবদুল-ঈশ্বর-কিশোরী পালের মতো সমাজের ধনবানরা অন্যদিকে শ্রীপদদের মতো সর্বহারা মালোরা। দেখতে পাই, উচ্চকোটির স্বার্থে নিম্নকোটির মানুষদের নির্ধারিত জীবন-জীবিকার শৃঙ্খল। ব্যাঘ্র প্রকল্পকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঝিদের দূরের গাঙে যেতে বাধ্য করলে তবেই তাদের আখেরে লাভ। যদিও এই সংকট-মোচনে লেখক কিছু বলেননি শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীপদরাও একসময় ঘুরে দাঁড়াবে। শ্রীপদ টাকা ধার করে পিতার শ্রাদ্ধ করতে চায়নি, সামাজিক রীতিকে তুচ্ছজ্ঞান করে, পরবর্তী প্রজন্মকে বাঁচাতে নিজের কুশপুতুল নিজে পুড়িয়েছে। পিতার দেনা-শোধের লক্ষ্যে শ্রীপদ আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও দক্ষিণের যাত্রী, কিন্তু একটা সময় আসবে যখন শ্রীপদরা নিজেরাই নিজেদের জাল-নৌকার মালিক হবে, আবদুলদের উপেক্ষা করে কো-অপারেটিভে মাছ বেচবে। সেই অদূর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি।

বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই যে উপন্যাসগুলির প্রসঙ্গ এসে যায়, তাঁর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। প্রত্যেকটি উপন্যাসের কেন্দ্রীভূত সমস্যা আলাদা এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দেশিত। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’-তে পদ্মা নদীকে কেন্দ্র করে জীবন ও জীবিকার লড়াই অনেকখানি গৌণ হয়ে পড়েছে। কুবেরের ময়নাদ্বীপে যাওয়া অনেকটাই নিয়তি-নির্ভর ও লেখকের ভাববাদী কলপনাপ্রসূত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলী বাঁকের উপকথা’-তে রয়েছে বনোয়ারি-করালীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, পুরাতন ও নবীনের দ্বন্দ্ব। তবে সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ (১৯৫৭) উপন্যাসটি অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। জেলে জীবনের সমস্যা-দীর্ণ জীবনের কাহিনি শুনিয়েছেন সমরেশ বসু। জেলে জীবন ও মাছধরার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার পাশাপাশি মাছমারাদের ‘টোটা-পোড়ায়’ জর্জরিত নিদারুণ জীবনের কথা, লোক-উৎসব বর্ণনায় উপন্যাসটি আঞ্চলিক সত্যে উপনীত হয়েছে। অদ্বৈত মল্লবর্মন জেলে-পরিবারের সন্তান হওয়ার সুবাদে তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠেছে অনন্য, কেননা এধরনের উপন্যাস-লেখক বাংলা সাহিত্যের তখন ছিল না। জেলে হয়ে তিনি জেলেদের কাহিনি লিখেছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের নায়ক সদর্থে কোনো মানব-পুত্র নয়, অপরিবর্তনীয় নিয়তি এই উপন্যাসের নায়ক। সেদিক থেকে আলোচ্য ‘গহিন গাঙ’ উপন্যাসের প্রেক্ষিত অন্যরকম। ক্ষুদ্রাবয়ব এই উপন্যাসটিতে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের নানা সমস্যা উঠে এসেছে। এধরনের সমস্যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েই প্রত্যক্ষ করা যায়। আলোচনায় দেখানো হয়েছে, কিভাবে শ্রীপদরা তাদের জেলে জীবনে নিরন্তর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টায় একাদিক্রমে ব্যর্থ হয়েছে। জীবন-জীবিকার সমস্যা এবং তার থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে সমকালীন জেলে-জীবনের বাস্তবরূপ পাঠকের প্রত্যক্ষগোচর হয়। তাই সমকালীন আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় উপন্যাসটি যে গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলা অপেক্ষা রাখে না।

সুত্রনির্দেশ :

- সাধন চট্টোপাধ্যায়, ‘সমুদ্রের প্রতীক–পাঠকের স্নায়ুতট’, দিবারাত্রির কাব্য (উপন্যাস সংখ্যা ৩)। পৃ: ৩২৩ ↩︎

- তদেব। পৃ: ৩২৪ ↩︎

- সাধন চট্টোপাধ্যায়, ‘গহিন গাঙ’–এর ভূমিকাংশ, ১৯৯৬ (২য় সং), ভাবনা, কলকাতা। ↩︎

- তদেব। পৃ: ৯ ↩︎

- তদেব। পৃ: ২২ ↩︎

- তদেব। পৃঃ ৫৮ ↩︎